AS GRANDES DAMAS DO RIO NEGRO NA REPÚBLICA VELHA Francisco José Ribeiro de Vasconcellos, Associado Emérito, ex-Titular da Cadeira n.º 37 – Patrono Sílvio Júlio de Albuquerque Lima O mesmo “artista” investido das funções de guia turístico que inventou o Barão de Itararé como proprietário do castelo na esquina da Avenida Koeler com a Praça da Liberdade afirmou de peito estufado, diante de seus crédulos clientes, que o Palácio Rio Negro foi a residência de verão de todos os Presidentes da República, de Deodoro a Juscelino. Nota zero para o trêfego informante. No caso específico do Palácio Rio Negro, é de se esclarecer que, antes de servir aos primeiros mandatários da Nação, foi ele sede do governo do Estado do Rio de Janeiro, quando a capital aqui esteve entre 1894 e 1903. Ali viveram os Presidentes Maurício de Abreu (1895/1897), Alberto Torres (1898/1900) e Quintino Bocayuva (1901/1903). Depois que a capital voltou para Niterói, o imóvel em epígrafe foi negociado com o Governo Federal e assim o primeiro Presidente da República a ocupá-lo foi Francisco de Paula Rodrigues Alves. Depois esteve ali em três temporadas o mineiro Afonso Pena. Morrendo em meados de 1909 no pleno exercício de seu cargo, foi imediatamente sucedido pelo Vice Nilo Peçanha, que, cumprindo o final do mandato presidencial, desfrutou apenas de um verão no Palácio Rio Negro, o de 1910. É justamente aí que aparece a primeira grande dama na ocupação daquele próprio federal. O campista Nilo Peçanha, político ardiloso e ladino, malabarista na arte do possível, era casado com uma sua conterrânea, Ana Belisário de Souza, filha do advogado João Belisário Soares de Souza e de Ana Rachel Ribeiro de Castro Soares de Souza. O Dr. João Belisário era, por sua vez, filho do Desembargador Bernardo Belisário Soares de Souza e de Mariana Álvares de Azevedo Macedo Soares. Por um lado era primo do Visconde de Uruguai, Paulino José Soares de Souza e por outro do poeta Álvares de Azevedo. Entrocava-se na família Macedo Soares, uma das melhores linhagens brasileiras, com raízes na nobreza européia, conforme genealogia levantada, publicada e sobejamente conhecida aquém e além fronteiras. Já D. Ana Rachel era filha do Comendador José Ribeiro de Castro, Visconde de Santa Rita e de D. Maria Antonia Netto de Castro. O Comendador, que fora Barão por decreto de 19 de julho de 1879 e Visconde por decreto de 13 de outubro de 1883, […] Read More

BRASILEIROS ILUSTRES EM PETRÓPOLIS

EPITÁCIO DA SILVA PESSOA Nasceu a 23 de maio de 1865, em Umbuzeiro, pequena localidade do Estado da Paraíba, sendo filho do Cel. José da Silva Pessoa e de D. Henriqueta de Lucena, irmã do Barão de Lucena. Fez seus estudos no Ginásio Pernambucano, ingressando, em 1882, na Faculdade de Direito do Recife, então em sua fase áurea, sendo aprovado com distinção em todas as matérias, do primeiro ao último ano. Formado em 1886, foi nomeado no ano seguinte promotor da Comarca do Cabo, um pequeno povoado próximo a Recife. Em 1889 vamos encontrá-lo no Rio de Janeiro, ingressando na vida política, como candidato à Constituinte de 1890, sendo o deputado mais votado da bancada de seu estado. Desenvolveu intensa atividade parlamentar, pronunciando vigorosos discursos. Com a renúncia de Deodoro da Fonseca, foi o mais corajoso oposicionista do Marechal Floriano Peixoto, combatendo-o da tribuna, num momento em que o próprio Rui Barbosa, senador pela Bahia, julgara mais prudente exilar-se. Na ocasião, forneceu “notáveis subsídios à interpretação de nosso Direito Constitucional, pela discussão jurídica dos atos governamentais” (1). (1) RAJA GABAGLIA, Laurita Pessoa. Epitácio Pessoa. São Paulo, Livraria José Olympio Editora, 1951, p. 117. Posteriormente, foi convidado pelo presidente Campos Sales para ocupar o cargo de Ministro da Justiça, deixando sua passagem pelo Ministério marcada pela grande obra jurídica que foi o Projeto do Código Civil, cuja elaboração foi por ele confiada a Clóvis Bevilaqua, que o concluiu em novembro de 1899. Fato digno de nota é que o referido código só foi promulgado a 1º de janeiro de 1916, por decreto do presidente Wenceslau Braz. Outra grande realização do Ministro da Justiça foi a reforma do ensino secundário e superior, consubstanciada no Código de Ensino de 1901, que veio corrigir uma série de irregularidades praticadas no domínio da instrução pública. Sua bem sucedida passagem pelo Ministério da Justiça lhe valeu, em 1902, a nomeação para Ministro do Supremo Tribunal Federal, cargo no qual revelou invejável cultura jurídica, conquistando a admiração e o respeito de seus pares. Aposentando-se do Supremo Tribunal Federal, foi eleito senador por seu estado natal, atuando sempre, no exercício de suas funções, com serenidade, justiça e verdade. Em dezembro de 1918, foi convidado pelo presidente Rodrigues Alves para integrar a Comissão que o Brasil enviou à Conferência de Versalhes, chefiando a delegação do Brasil que resolveu satisfatoriamente a questão do café do Estado de São Paulo […] Read More

BATENDO NA MESMA TECLA

Lendo o artigo Yes! Não temos memória? do prof. Oazinguito Ferreira, publicado domingo 15 de abril último, não pude deixar de mais uma vez voltar a um assunto que tem sido objeto de minhas preocupações e também de luta – a defesa do patrimônio cultural da nossa cidade, especialmente o seu patrimônio documental. Para citar São Paulo, em 1987, a técnica da Fundação do Desenvolvimento Administrativo do Estado de São Paulo, Rose Marie Inojosa, no seu artigo Um plano de mudanças para a área de administração documental já nos falava que “na área de administração documental é necessário ter toda a paciência de quem compreende o ritmo dos movimentos culturais e não deixar de lançar as sementes”. O patrimônio cultural envolve questões bem complexas e nos leva a refletir sobre alguns conceitos como memória, cidadania, informação, modernidade, preservação e tantos outros. A criação de museus, de arquivos, de centros culturais é importante, mas para que isso dê realmente resultados é necessário que a ação não se restrinja apenas a guarda ou apropriação destes acervos, mas sim contribuir para dar sustentação às diversas atividades e manifestações culturais da cidade sem interferir na sua dinâmica, oferecendo assessoramento técnico necessário à preservação de suas próprias referências culturais. Senão estaremos enfrentando as dificuldades de sempre como a convivência entre o “antigo” e o “novo”. As idéias de progresso e modernidade têm levado a uma sistemática destruição das marcas do passado. “No antigo reside uma importante parcela da memória social e da identidade cultural dos habitantes da cidade, mas desconsiderar a questão do patrimônio histórico-ambiental urbano é exilar o cidadão, alijá-lo do seu próprio meio”. O Brasil possui, em nível constitucional, legislação específica de proteção de bens culturais desde 1937 e a cidade possui instituições municipais de preservação. Mas isto não basta, nenhuma mudança se efetiva apenas por decreto, embora o instrumento legal seja um meio para a sua viabilização, como é o caso do nosso ARQUIVO PÚBLICO criado pelo decreto nº 198, de 7 de janeiro de 1977. O PRIMEIRO do Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, um pequeno grupo de profissionais tem falado do valor deste acervo tanto para a história como para o desenvolvimento sócio-cultural da cidade, mas infelizmente não se conseguiu até agora despertar o interesse do governo municipal. Os documentos são fundamentais tanto para as comunicações administrativas, como para a memória do poder público, espelho, afinal, do […] Read More

VERDADEIRO CONSOLIDADOR DA REPÚBLICA (O)

O VERDADEIRO CONSOLIDADOR DA REPÚBLICA Francisco José Ribeiro de Vasconcellos, Associado Emérito, ex-Titular da Cadeira n.º 37 – Patrono Sílvio Júlio de Albuquerque Lima A ala do “Ordem e Progresso”, a turma do golpe que derribou a Monarquia e instaurou a República entre nós, o grupo dos radicais seguidores de Benjamin Constant, a facção histérica e jacobina que secundava o sanguinário caudilhete Moreira César, os paranóicos que em cada atitude, movimento ou manifestação, enxergavam o espectro do então chamado sebastianismo, alçaram Floriano Peixoto aos cornos da lua, proclamando-o consolidador da República. Nunca estive e sigo não estando de acordo com esse entendimento. A Revolta de 6 de Setembro de 1893, dita da Armada, foi palanque e vitrine do “Marechal de Ferro” e a guerra no sul que fez o pano de fundo de quase todo o seu período governamental, não foi liquidada por ele. De resto Floriano foi um sargentão medíocre e mesquinho, sem qualquer visão de estadista, que a pena sublime de Lima Barreto caricaturou no “Triste Fim de Policarpo Quaresma”. Quem realmente consolidou a República, foi Prudente José de Moares Barros, com sua capacidade de resistência, com seu estoicismo, com sua paciência, com sua vontade consciente de colimar objetivos condoreiros, com sua índole pacificadora, com sua compreensão, com sua coragem de arrostar qualquer dificuldade em benefício de sua pátria e de seu povo. E não lhe faltaram obstáculos, crises, problemas aquém e alem fronteiras, traições e atentados. E como condimento necessário, uma tremenda luta entre facções políticas que provocou o racha no Partido Republicano Federal. De um lado os florianistas inconformados a contarem com o apoio, no âmbito nacional, do Vice-Presidente Manoel Victorino Pereira e no fluminense, de Nilo Peçanha; de outro, os prudentistas, prestigiados pelos cafeicultores paulistas e no Estado do Rio de Janeiro, pelo líder José Thomaz da Porciúncula. Foi a 15 de novembro de 1894 que Prudente de Moares tomou posse de seu cargo de Presidente dos Estados Unidos do Brasil. Ia cumprir o primeiro quatriênio regular da história republicana do país. Mas o clima tenso que dominara o seu mandato, já se fazia sentir desde o primeiro momento, dado que o Marechal Floriano se negara a transmitir-lhe o cargo, abandonando precipitadamente o Palácio Itamarati, então sede da Presidência da República. Sete meses depois, morria o Marechal, mas o seu cadáver, como ocorreria mais tarde com o de Getúlio Vargas, serviu de bandeira para os […] Read More

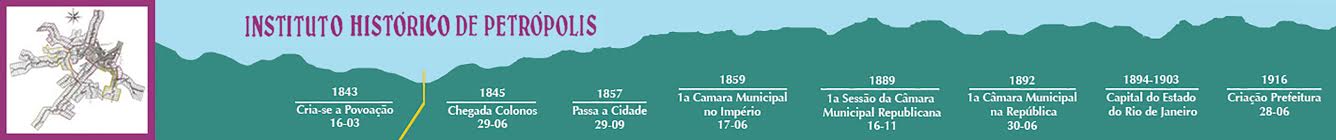

CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS – CENTENÁRIO DA PRIMEIRA CÂMARA REPUBLICANA

…E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a sessão… Assim, há cem anos atrás, meu bisavô, Dr. Hermogenio Pereira da Silva, terminava a reunião de instalação da primeira Câmara Municipal de Petrópolis republicana. Mas não foi sua a atuação mais significativa naquela oportunidade, nem sua a frase mais importante que hoje comemoramos. Estava-se no sobrado do prédio da Rua do Imperador, Avenida Quinze de Novembro, ali onde, no térreo, nos dias que correm deste 1992, se acham as lojas de Mona Modas, Farmácia Petrópolis, Optica Obelisco, com os números 555-571, na Bacia, em frente ao Obelisco. O Governo do Município o alugara para servir de Paço, por contrato de sublocação celebrado com o arrendatário José Kallembach a 19 de março de l878. Há fotografia dele no Catálogo da Exposição do Centenário da Câmara Municipal de Petrópolis, editado pelo Museu Imperial (1959, página 22). Em decorrência do novo regime, houvera eleições para a escolha, além dos juízes de paz, daqueles que, com o título de vereadores gerais e distritais, seriam administradores de Petrópolis, compondo o mais evidente dos três órgãos essenciais, distintos e harmônicos da administração local, ou seja, o colegiado que tinha funções legislativas e executivas, estas depositadas nas mãos do presidente (artigos 86, 87 da Constituição de Estado, de 9.4.1892; artigos 11, 23 da Lei n. 17, de 20.10.1892). Era o dia 30 de junho de 1892, quinta-feira, e a frase que consubstanciou o importante fato, hoje objeto da comemoração, foi proferida por Antonio Antunes Freire, vereador mais velho, presidente da sessão até aqueles instantes, ao declarar “instalada a Câmara Municipal”. A lembrança do acontecimento se presta a discursos de várias naturezas e permitiria oração enaltecedora da busca dos ideais republicanos neste século de existência da casa de representação popular. Mas aqui, neste Instituto, se impõe o esforço de examinar o fato quanto à comprovação de sua ocorrência, quanto às características do contexto em que ele se deu, quanto à interpretação do seu conteúdo e de suas consequências. Em virtude de indesejável e invencível urgência no apronto do que, por honrosíssima designação, hoje devo dizer, dedicarei atenção a apenas alguns destes elementos, pedindo vênia a meus pares e demais presentes pelas deficiências da análise e da exposição. Parece-me que, dentro da situação limitada em que me encontro, aquilo que poderia eu trazer de utilidade para os Senhores seria o tão só relembrar os fatos, com as […] Read More

QUESTÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL (A)

A QUESTÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL Aurea Maria de Freitas Carvalho, ex-Associada Titular, Cadeira n.º 4 – Patrono Arthur Alves Barbosa, falecida Maria de Fátima Moraes Argon, Associada Titular, Cadeira n.º 28 – Patrono Lourenço Luiz Lacombe Mais uma vez voltamos ao tema: o Arquivo Público Municipal, que no ano passado foi objeto de noticiário de jornais ou de notícias orais que ora nos enchiam de esperança ora nos causavam a maior angústia, pois infelizmente as informações são passadas à população sem nenhum compromisso com atualização e, em alguns casos, até mesmo com a verdade. Criado pelo decreto nº 198, de 7 de janeiro de 1977 pelo então prefeito Paulo Rattes, compreende dois setores específicos: O arquivo administrativo subordinado à Secretaria de Administração e o arquivo histórico, hoje integrado à Fundação Petrópolis, Cultura, Esporte e Lazer, este nasceu da preocupação de duas bibliotecárias Maria Amélia Porto Migueis e Yedda Maria Lobo Xavier que, compreendendo a importância dos documentos oficiais para a história do município e sabendo da falta de espaço com que lutava a Secretaria de Administração, procuraram o Prefeito expondo-lhe os seus temores quanto ao destino dessa documentação. O resultado disso foi a criação do Arquivo Público Municipal e a transferência imediata de parte de seu acervo, considerada histórica, para dependências da Biblioteca Municipal até que se obtivesse um local adequado à sua importância e ao seu natural crescimento. Desde essa época os pesquisadores, historiadores, arquivistas e demais intelectuais preocupados com a memória de Petrópolis alternam momentos de esperança ao lerem cabeçalhos como os do jornal O Dia, de 15/06/97, Novos espaços para a memória, informando que o Arquivo Administrativo (651.692 documentos) até o fim do mês em curso sairia do porão do prédio da Câmara Municipal de Petrópolis para um prédio da área de entorno da antiga linha férrea de Petrópolis, na rua Doutor Sá Earp. Ou o do Jornal de Petrópolis, de 24-30 de agosto de 1997, Casa do Barão é salva mais uma vez pela COMDEP; Mendigos faziam fogueira no interior; Pode abrigar o Arquivo Público ou a Indústria e Comércio, abordando o problema de espaço do arquivo administrativo (localizado no porão do Palácio Amarelo) e do arquivo histórico (localizado em dependências da Biblioteca Municipal) com momentos de suma apreensão ao verem que, mais uma vez o Arquivo foi preterido. Outra nota publicada na imprensa informava que a Fundação Petrópolis – Cultura, Esportes e Lazer […] Read More

BRASILEIROS ILUSTRES EM PETRÓPOLIS

CONDE DA MOTTA MAIA Cláudio Velho da Motta Maia, filho de Manuel Domingos Maia e D. Maria Isabel Velho da Motta Maia, nasceu em Itaguaí (RJ), a 14 de abril de 1843. Recebeu primorosa educação, dedicando-se com grande entusiasmo aos estudos, concluindo com grande brilhantismo seu curso médico. Além disto, sempre manifestou um grande interesse pelos estudos literários, tendo inclusive fundado com alguns colegas a Revista do Atheneu Médico e escrito trabalhos originais como “Tratamento dos Quistos do Ovário”, “Apreciações sobre os trabalhos do Dr. Noronha Feital, referentes a feridas penetrantes”, “Considerações sobre os trabalhos do Dr. Alfredo Gusmão, concernentes às operações de hidrocele pelo processo do Dr. Maisonneuve”, além de sua brilhante tese de doutoramento sobre o tema: “Ovariotomia em geral”, com as proposições: “Febre remitente biliosa dos países intertropicais” – “Distinção entre a morte real e a aparente”. – “Da anestesia cirúrgica”. Formado, iniciou sua clínica domiciliar nas adjacências da Rua da Misericórdia, manifestando desde cedo seu espírito altruísta, pois atendia, sem perceber qualquer remuneração, com o maior carinho, os que não podiam pagar. Neste sentido, é interessante lembrar que por ocasião de uma terrível epidemia que se abateu sobre o Rio de Janeiro, foi grande a sua dedicação no combate à mesma, “expondo diariamente a sua vida ao contágio da moléstia. Sua atuação no combate à doença foi tão expressiva que os moradores da Freguesia de São José lhe ofereceram, em sinal de gratidão, – um retrato a óleo em tamanho natural por Poluceno, pintor de grande nomeada, e uma série de litografias também com o seu retrato, acompanhadas de extensa dedicatória” (1). (1) MOTTA MAIA, Manuel Augusto Velho da. O Conde da Motta Maia. Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves, 1937, p. 36 Em l868, o Imperador D. Pedro II concedeu-lhe o foro de Fidalgo Cavaleiro e logo em seguida promoveu-o a “Moço Fidalgo com exercício na casa Imperial”. A 9 de junho de 1870, na igreja de Nossa Senhora da Lagoa, casou-se com a jovem Maria Amália, da tradicional família Cruz Vianna, cujo pai José da Cruz Vianna era grande exportador de café. Cinco anos mais tarde foi agraciado pelo Governo Imperial com uma bolsa na Faculdade de Medicina de Paris, tendo estudado no “Collège de France” com o professor Raunier, um dos maiores especialistas em Histologia, tornando-se em profundo conhecedor do assunto. Pela reputação adquirida e, sobretudo pela confiança que os pacientes nele […] Read More

POSSE EM 1865

“No inverno de 1864-1865, senti a saúde tão abalada que os médicos me aconselharam a abandonar todo trabalho e mudar de clima. Houve quem lembrasse uma viagem à Europa; mas o interesse que deveria sentir um naturalista em se achar de novo no meio do ativo movimento científico do Velho Mundo constituía justamente um obstáculo. Não era aí que eu deveria procurar repouso para o espírito. Por outro lado, eu me sentia atraído pelo Brasil por um desejo de quase toda a minha vida. Aos vinte anos de idade, quando era eu apenas um estudante, Martius encarregou-me, por morte de Spix, da descrição dos peixes colecionados no Brasil por esses dois célebres viajantes. Desde então, veio-me repetidas vezes a idéia de ir estudar aquela fauna no seu próprio país; era um projeto sempre adiado, por falta de ocasião oportuna, mas nunca abandonado. Uma circunstância particular aumentava o atrativo da viagem. O imperador do Brasil, que se interessa profundamente por todos os empreendimentos científicos, havia testemunhado uma viva simpatia pela obra, a que eu me consagrara, da fundação de um grande museu zoológico nos Estados Unidos; cooperara mesmo para isso, enviando coleções feitas por ordem sua, especialmente para tal fim. Sabia, portanto, que poderia contar com a benevolência do soberano desse vasto Império em tudo o que dissesse respeito aos meus estudos. Eram perspectivas bastante sedutoras. Mas, por isso mesmo, eu recuava diante da idéia de realizar uma simples visita de turista ao Brasil. Contando apenas com os meus recursos – que partido poderia tirar das mil e uma oportunidades que se me ofereceriam? – Bem pequeno, sem dúvida. Voltaria do Brasil cheio de recordações agradáveis, mas sem um único resultado científico de importância. Dominavam-me essas preocupações, quando por acaso, encontrei Nathaniel Thayer. Tendo escutado com vivo interesse a exposição dos meus planos de viagem, disse-me: “O Sr. não há de deixar de dar um cunho científico a esta excursão. Leve consigo seis auxiliares, gente moça, que eu me encarregarei das despesas com eles e com toda a expedição” (1). (1) Prefácio do livro de Louis Agassiz, “Viagem ao Brasil (1865-1866)”. Em 1865 chega ao Brasil a Expedição Thayer, chefiada pelo ictiólogo – (especialista em ictiologia – parte da zoologia que trata dos peixes) e geólogo Louis Agassiz. Esta expedição científica tinha como objetivo, não só descobrir e reunir as espécies de plantas e animais, mas, sobretudo, estudar as relações […] Read More

POSSE NO SÉCULO XIX: 3ª MUDA

Assim era conhecida e citada por diversos viajantes e cronistas do séc. XIX, a Estação Posse que “se compunha de dos vastos armazéns para depósito de café do interior e cargas de retorno, outro para depósito de sal, duas casas para os empregados, uma estrebaria e cocheira para 24 animais do serviço especial das diligências, além das acomodações do pessoal do mesmo serviço, grandes estrebarias para 300 animais das carroças, com todas as suas dependências, como tanques de água corrente”. As Estações foram construídas pela Companhia União e Indústria para exploração industrial de transporte de passageiros e carros. Em 19/03/1856 esta empresa celebrou com a província do Rio de Janeiro um contrato para construção do trecho Petrópolis e Juiz de Fora, cujos trabalhos foram inaugurados pelo imperador D. Pedro II em 12/04/1856. A 1a seção da estrada, de Vila Teresa a Pedro do Rio, foi aberta ao público em 18/03/1858 e a 2a seção da estrada, de Pedro do Rio a Posse, foi inaugurada e aberta ao trânsito em 28/04/1860, ambas as solenidades contaram com a presença do imperador D. Pedro II. Os registros de viajantes que passaram por essa região, são tão profundos de conteúdo e tão ricos de beleza que se transformam num verdadeiro convite de viagem pelo tempo, por seus rios, serras e vales. Percorreremos esse caminho de chegada do Vale da Posse através das seguintes impressões do cronista I. de Vilhena Barbosa: “Prosseguindo a estrada pelo Vale do Piabanha, a primeira obra de arte desta seção é a linda ponte de Jacuba sobre o ribeiro deste nome. É de ferro a ponte, com 12 metros de vão. A paisagem que a certa é de muita beleza e amenidade, por quanto o Jacuba, precipitando-se do alto de elevadas rochas, forma uma cascata, não de grande volume de águas, mas bonita e pitoresca, dando realce e frescura às fragas cobertas de musgos, e às árvores que vestem as encostas”. Continuando essa excursão, Revert Henry Klumb, fotógrafo da família imperial, descreve em sua obra 12 horas em diligência – Guia do viajante de Petrópolis a Juiz de Fora, sua passagem pela 3a muda. “O Piabanha corre à nossa esquerda, ora límpido e calmo, ora quebrando-se em cascatas no seu leito de rochedos; já vão surgindo à nossa frente os declives rochosos da garganta do Taquaril que o rio atravessa, precipitando-se por uma estreita fenda de granito; chegamos a […] Read More

LEGITIMIDADE E ESTADO DE DIREITO

A Família Imperial Brasileira é legítima porque a Monarquia no Brasil foi legítima (e é o nosso “Estado de Direito” embora no momento não seja o “Estado de fato”). A História nos narra que, pelo descobrimento e colonização,* os Reis de Portugal tinham direitos legítimos sobre o território brasileiro (direitos históricos), pelo menos, até a constituição da nacionalidade brasileira. E, como veremos a seguir, mesmo depois da formação da nação brasileira, por felizes circunstâncias da História, esses direitos fluíram na nacionalidade brasileira, originários da Família Real Portuguesa. * Alguns historiadores atuais, de formação marxista ou mesmo pós-marxista, preferem usar os termos conquista e invasão, em lugar de descobrimento e colonização. Esquecem-se de que, mesmo se isso fosse verdade, a “conquista e invasão” também são historicamente formas legítimas de criação de Nações e Estados. Porém, não é verdade, porque os índios brasileiros não constituíam uma única nação, mas sim diversas e divididas, que viviam se guerreando, e que, sendo nômades, não tinham a mais ínfima noção do que fosse posse de terras nacionais. Se grupos humanos de portugueses, ou de espanhóis ou holandeses, não tentassem expulsá-los de suas tabas e aldeias provisórias ou escravizá-los para a lavoura, mas criassem as suas próprias, a uns poucos quilômetros de distância, esse procedimento para os nossos silvícolas apresentava-se absolutamente normal, pois, como já foi dito, eles não se consideravam donos da terra. Nacionalidade Como se constitui uma nacionalidade? A Ciência Política nos ensina que são três seus elementos básicos: 1) O território – que deve ser intimamente ligado à população que o habita por laços históricos; 2) A população que só pode ser identificada como grupo nacional, quando se caracterizar, pelo menos por algumas das seguintes circunstâncias: a mesma língua; os mesmos costumes, tradições e hábitos; a mesma psicologia de vida, as mesmas raças, religiões e principalmente a mesma formação histórica; 3) As instituições que devem ser conseqüência normal dos outros dois elementos básicos, pois uma população nacional, vivendo em um território que considera seu, passa organicamente a se organizar por meio de instituições sociais, religiosas, militares, culturais, econômicas e principalmente políticas, tendendo, através dessa última, a se constituir em Estado, independente e soberano. Assim, a definição de Estado é: “Nação, politicamente organizada”. Nacionalidade Brasileira O Brasil nos séculos XVI e XVII, era uma continuação de Portugal. Os homens brancos que aqui nasciam ainda se consideravam portugueses; os silvícolas permaneciam silvícolas e os […] Read More