AS CAMÉLIAS DO LEBLON E A ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA Eduardo Silva, Associado Correspondente Um quilombo no que é hoje a Zona Sul do Rio, uma princesa (Isabel) que acolhia escravos fugidos no seu palácio e uma flor que servia de símbolo de um movimento subversivo: historiador junta as peças do quebra cabeça e reconstitui episódio esquecido do Império. A crise final da escravidão, no Brasil, deu lugar ao aparecimento de um modelo novo de resistência, o que podemos chamar quilombo abolicionista. No modelo tradicional de resistência à escravidão, o quilombo rompimento, a tendência dominante era a política do esconderijo e do segredo de guerra. Por isso, esforçam-se os quilombolas exatamente em proteger seu dia-a-dia, sua organização interna e suas lideranças de todo tipo de inimigo ou forasteiro, inclusive, depois, os historiadores. Já no modelo novo, o quilombo abolicionista, as lideranças são muito bem conhecidas, cidadãos prestantes, com documentação civil em dia e, principalmente, muito bem articulados politicamente. Não mais os poderosos guerreiros do modelo anterior, mas um tipo novo de liderança, uma espécie de instância de intermediação entre a comunidade de fugitivos e a sociedade envolvente. Sabemos hoje que a existência de um quilombo inteiramente isolado foi coisa rara. Mas, no caso dos quilombos abolicionistas, os contatos com a sociedade são tantos e tão essenciais, parte do jogo político da sociedade envolvente. O Quilombo do Jabaquara, em São Paulo – uma das maiores colônias de fugitivos da história – é um bom exemplo do novo paradigma da resistência. O quilombo organiza-se em torno da “casa de campo de abolicionista” e os quilombolas erguem seus barracos com dinheiro recolhido entre pessoas de bem e comerciantes de Santos. A população local, inclusive as senhoras de bom nome, protege o quilombo das investidas policiais e parece fazer disso um verdadeiro padrão de glória. Quintino de Lacerda, o chefe do quilombo, levou uma vida bastante confortável e morreu rico, deixando extensa lista de bens, móveis e imóveis, para seus herdeiros, incluindo um pequeno tesouro amealhado em jóias de ouro e moedas de prata. Quintino não era um guerreiro no mesmo sentido que o foi Zumbi dos Palmares, o indomável general. Era já uma espécie de administrador, articulador, líder populista, intermediário, enfim, entre o quilombo e a sociedade em torno. Sobre o quilombo do Leblon, no Rio de Janeiro, as notícias são ainda mais surpreendentes. A começar por seu idealizador, ou chefe, que era o […] Read More

HISTÓRIA X FOLCLORE

1 – MAXIXE SUBVERSIVO A canção “Cálice” de Chico Buarque de Holanda, êxito da música popular em 1978, levou cinco anos congelada até obter permissão do Governo Federal em Brasília, para ser gravada e veiculada. Em se tratando de Chico Buarque, nosso Schubert caboclo, não admira a perseguição que sofreu da censura militar oficial, que em matéria de música, como em toda produção artística, chegava às raizes do absurdo, temerosa de um “fá” menos ortodoxo, ou de um sincopado mais extremista. Há quem julgue que essas e outras perseguições, a depor vergonhosamente contra a cultura nacional, e o grau de inteligência dos censores, é coisa do nosso tempo, fruto da política pós 64. Na verdade, trata-se de coisa bem antiga. Durante quatro séculos vivemos sob regime colonial com o pensamento brasileiro censurado duplamente: pelo governo de El Rei e pela Igreja. Com pouco mais de 150 anos de independência, ainda não aprendemos a viver dentro do regime da liberdade criadora, viciados na mentalidade do colonato, que passou da monarquia e atravessou a república, com raros interregnos de respeito à cultura e à arte. No tempo do Presidente Afonso Pena, por exemplo, quando o Marechal Hermes era Ministro da Guerra (atual Ministro do Exército), mandou proibir a execução do maxixe pelas bandas militares, porque tal gênero musical popular, segundo a autoridade, depunha contra os foros de civilização do Brasil, por ser música de negros e de gentinha. O Marechal Hermes, depois Presidente da República, era admirador ferrenho do militarismo alemão e coube-lhe convidar a missão militar alemã que veio ao Brasil em 1908, para assistir as manobras militares do Exército, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Depois das manobras os oficiais prussianos foram homenageados com um desfile de bandas militares e, quando o chefe da missão visitante Von Reichau ouviu nossos músicos, ficou tão entusiasmado que pediu ao Marechal que fizesse tocar o mais recente sucesso do Carnaval carioca – o maxixe “Vem cá Mulata”, que fazia furor até na Europa, sendo conhecido na Alemanha. Os alemães foram atendidos e a banda puxou o maxixe bem sapecado, que para os anfitriões foi um verdadeiro escândalo. Já é velha, como se vê, essa mania de nós nos envergonharmos do que é nosso e bom. Cinco anos depois, em plena Presidência da República, o Marechal Hermes, casado com D. Nair de Teffé, amiga dos artistas e ligada à alta sociedade carioca, […] Read More

RIO DE JANEIRO DE D. JOÃO VI COMO ETAPA NA FORMAÇÃO DA CIDADE CONTEMPORÂNEA (O)

O RIO DE JANEIRO DE D. JOÃO VI COMO ETAPA NA FORMAÇÃO DA CIDADE CONTEMPORÂNEA Rachel Esther Signer Sisson, Associada Correspondente Tendo em vista o tema proposto – o Rio de Janeiro contemporâneo e o legado de D. João VI – serão inicialmente abordados alguns aspectos da evolução do espaço da cidade julgados pertinentes, sem qualquer intenção de esgotar a riqueza e a complexidade do tema. Embora iniciada a vida política da cidade em 1565, com a fundação entre o morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar, sua existência urbana só começou em 1567, quando da transferência para o morro do Castelo (I), onde foram logo edificados a fortaleza e a igreja de São Sebastião, a casa dos governadores da capitania, a casa de Câmara e a cadeia pública, o pelourinho, os armazéns do rei e o colégio dos jesuítas, inaugurado em 1573. No Seiscentos, o Castelo foi preterido a favor da várzea de Nossa Senhora do Ó, demarcada, ao sul, por esse morro e o de Santo Antonio, e, ao norte, pelos de São Bento e a da Conceição. A partir da orla entre os morros do Castelo e de São Bento, foi tomado aos brejos, por drenagem ou aterro, o solo suporte de uma trama viária quase regular tomando a direção geral oeste, a qual, já no Oitocentos, após atingir o campo de Santana, tornava-se bastante rarefeita, como se vê na planta da cidade de 1812, encomendada pelo Príncipe Regente. Já então, o litoral norte da cidade, o mais abrigado, e preferido para a localização de trapiches, contava ainda com casos, “algumas assaz excelentes”(2), à margem das praias e nas encostas do alinhamento montanhoso Conceição-Providência, entre aquele litoral e a várzea. Na zona sul, já se iam desenvolvendo os bairros do Catete, Laranjeiras, Botafogo e Gávea, proliferando as casas de chácara, sendo que “nenhum outro tipo de edificação exprimiu com tanta autenticidade a vida íntima da gente carioca e o caráter regional de sua arquitetura”(3) Dada a afinidade do Rio de Janeiro luso-brasileiro com quadros construídos citados por Françoise Choay, o seu espaço urbano identifica-se aos sistemas fechados de evolução lenta considerados puros por significarem “pelo jogo de seus próprios elementos, sem recurso a sistemas suplementares verbais ou gráficos” – e hipersignificantes, por serem “condicionados por um conjunto (….) de outros sistemas que eles mesmos, por sua vez, condicionam”, ou seja, por engajarem “uma conduta global […] Read More

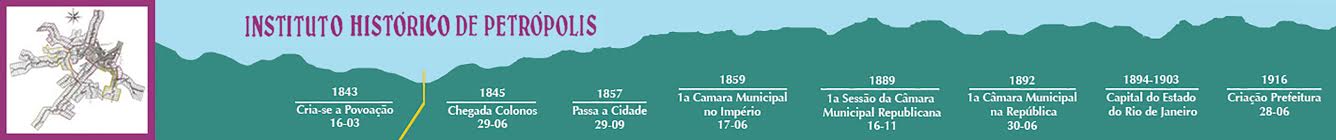

ELEMENTOS PARA A HISTÓRIA DA COLONIZAÇÃO PETROPOLITANA

Agradeço à Câmara Municipal de Petrópolis e ao Clube 29 de junho, a honra de poder estar aqui, e dizer algo em homenagem a data comemorativa da chegada de nossos primeiros colonos alemães à região. Não sou um historiador! Sou um estudioso da história, honrado com eleição para sócio de nosso Instituto Histórico. Por isso mesmo, avulta minha responsabilidade e peço às autoridades presentes e convidados que relevem‑me, pois embora professor universitário, ultimamente, escritor e presidente de nossa Academia Petropolitana de Letras, não sou um “expert” em história, porém, apenas, um curioso de nosso passado, como, de certo, muitos dos presentes. A data que hoje comemoramos já foi polêmica quando um expressivo número de historiadores e personalidades da vida pública da cidade, liderados pelo ex‑prefeito Dr. Antonio de Paula Buarque, pretendia que a 29 de junho de 1845 fosse a data da fundação de nossa cidade. Entretanto, a história de Petrópolis iniciou-se oficialmente em 16 de março de 1843, na data em que o Imperador D. Pedro II assinou o Decreto no. 155 que aprovou o plano de seu mordomo Paulo Barbosa da Silva, determinando o arrendamento da Fazenda do Córrego Seco ao major de Engenheiros Júlio Frederico Koeler, reservando-se uma área central para que nela se edificasse o Palácio Imperial, assim como uma povoação que, pela Portaria de 08 de julho de 1843, recebeu a denominação de Petrópolis, ou “Cidade de Pedro”. Isto não retira do dia 29 de junho seu grande significado, pois ele identifica a data em que, verdadeiramente, chegaram os colonos que iniciaram a obra da implantação aqui, nas terras dos Índios Coroados, de uma nova colonização. Contudo, antes, muito antes, nossa região já tinha história e ela começa quando após o descobrimento do Brasil os portugueses, desejosos de alargarem o domínio de sua pátria, embrenharam-se pelo sertão, após o reconhecimento e primeiras explorações da costa atlântica. Segundo pesquisas e depoimento de Henrique José Rabaço, meu saudoso e ilustre colega na Universidade Católica de Petrópolis e patrono da cadeira nº 22 que ocupo em nosso IHP, foi no longínquo ano de 1531 que Martin Afonso de Souza, buscando prescrutar o interior da terra recém descoberta e, eventualmente, alargar os dominios portugueses, mandou alguns tripulantes penetrarem para o interior. Segundo o historiador, o “Diário de Navegação” de Martin. Afonso diz que esses exploradores regressaram. trazendo reluzentes seixos do Alto da Serra. Muitos estudiosos levantaram a hipótese […] Read More

TIRADENTES, EXPOENTE MÁXIMO DE CIVISMO

Com muita honra recebi do Prof. José De Cusatis, a difícil tarefa de exaltar a memória de Tiradentes, neste abril de 1997, quando se completa mais um aniversário de sua morte. Honra por ser Tiradentes o expoente maior do civismo no Brasil, mas difícil por estar diante dos ilustres membros do Instituto Histórico de Petrópolis, vários meus ex-professores nos bancos escolares, que ainda hoje, me orientam, com seus conselhos na Escola da Vida e pela presença de tão ilustres convidados. Todos, sem exceção, com mais capacidade e conhecimento que a minha humilde pessoa, o que me deixa com o coração repleto de preocupação e expectativa. Mas, apesar das minhas limitações, com a benção de Deus, tentarei não decepcionar, tantos que em mim confiam. Nem manchar a memória deste verdadeiro herói nacional: Tiradentes. Todo período de transição é rico em acontecimentos que contribuem decisivamente para transformar a história da humanidade. E o momento em que dos escombros da velha ordem se ergue uma nova. O Século XVIII foi um desses períodos. Um século de transição da velha ordem monárquica – absolutista, mercantilista e estamental – para a nova ordem liberal burguesa. Foi a “Era das Revoluções”, “O Século das Luzes”. No aludido século ocorreram o incremento das idéias filosófico-liberais burguesas (Iluminismo), a Revolução Industrial, a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, revoluções que dinamitaram os alicerces do Antigo Sistema Colonial, destruindo-o. O Iluminismo, questionava o despotismo monárquico o os privilégios da nobreza e do clero e defendia os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Defensores do liberalismo econômico, questionavam o mercantilismo, o pacto colonial e o intervencionismo estatal na economia e defenderam a livre iniciativa, a divisão internacional do trabalho e o livre comércio internacional. Em síntese, tanto os filósofos iluministas quanto os economistas liberais questionavam as bases do Antigo Sistema Colonial. O Pensamento liberal povoava as mentes de idéias libertárias e emancipacionistas. As 13 Colônias inglesas da América do Norte, sob influência liberal, foram as pioneiras no processo emancipacionista do continente americano. A independência, declarada em 1776, foi o grande exemplo de que era possível libertar-se de uma metrópole européia. A influência dessa independência pioneira foi extremamente marcante no processo que se desencadeou em todo o continente. Entretanto, o que de fato simbolizou o fim da velha ordem foi a Revolução Francesa de 1789. Essa importante revolução, ocorrida no centro propagador de idéias liberais, resultou não só […] Read More

FAMÍLIA VOGEL

A presença dos primeiros VOGEL no Brasil aconteceu entre 1822 e 1831, quando ocorreu a contratação de militares estrangeiros, principalmente os do povo germânico, para a formação do Exército Imperial. Entre os militares germânicos vieram: Philipp, Ernst e Heinrich Vogel. Os 3 eram soldados, sendo que o último também tinha a função de corneteiro, e faziam parte do 2º Batalhão de Granadeiros. Podemos assinalar que muitos do apelido VOGEL, além dos colonos contratados para Petrópolis – RJ, vieram em várias épocas para as colônias do Rio Grande do Sul – RS, Santa Catarina – SC e Minas Gerais – MG. Das 456 famílias germânicas colonizadoras da Imperial Fazenda / Colônia que chegaram à Petrópolis a partir de 29 de junho de 1845, havia duas de apelido Vogel: as dos colonos Christian e Anton VOGEL. Além destas, outros com suas famílias chegaram mais tarde. Eram colonos e descendentes de colonos de outras colônias, como Augusto Vogel de Blumenau – SC e Jonas Adalberto Vogel de Teófilo Otoni – MG. Para relembrarem os tempos passados e homenagearem os nossos colonizadores, algumas famílias descendentes destes pioneiros, costumam, com o apoio do Clube 29 de Junho (de Tradições Germânicas), reunirem-se em grandes confraternizações. Desta vez serão os VOGEL, que no dia 5 do corrente mês, estarão celebrando este evento no adro da Capela de Nossa Sra. Auxiliadora, no Quarteirão Darmstadt. Quando, também, várias famílias VOGEL de outros estados brasileiros se farão presentes para prestigiarem e participarem desta grande reunião familiar. Lá, talvez, estarão alguns reencontrando-se e outros vendo-se e cumprimentando-se pela primeira vez. A seguir, teremos dados históricos, genealógicos, depoimentos e informações diversas da família VOGEL. Primeiro teremos como assunto o colono Christian Vogel, cuja família temos pouquíssimas notícias. Através de um documento do Arquivo da Imperial Fazenda de Petrópolis, temos o seguinte: em 1847, Anne Marie, esposa de Christian, aparece como responsável por ela e mais 4 pessoas (sem informações do grau de parentesco), recebendo a gratificação Imperial de 25$000 (vinte e cinco mil réis). Em outro documento, sendo este do Arquivo da Cia. Imobiliária de Petrópolis, consta que foi designado para o colono Christian Vogel o prazo de terras n.º 3645, registro n.º 1108 – 4ª classe com a superfície de 10199 braças quadradas e 3 décimos, conforme consta no termo de medição e demarcação n.º 2002, localizado no Quarteirão Woerstadt com testada para os Rios Piabanha e Meyer (atualmente na […] Read More

QUEM NUNCA COMEU MELADO, QUANDO COME SE LAMBUZA

(Narrando um triste, porém típico, acontecimento do princípio da República, e considerações de Rui Barbosa e de Monteiro Lobato sobre D. Pedro II, a Monarquia e a República) Nada mais certo! Foi o que ocorreu com os governantes republicanos, depois que o navio Alagoas conduzindo D. Pedro II e a Família Imperial perdeu-se nas brumas do Atlântico, em direção à Europa. Diz Monteiro Lobato que eles teriam tido um alívio: “enfim sós”. Agora podem espoliar, à vontade, o povo brasileiro, sem que ninguém os fiscalize. O caderninho preto e o lápis fatídico, que anotavam os nomes daqueles, que por atitudes indignas, não deveriam mais pertencer a cargos de governo, este caderninho também seguira para a Europa no bolso do Imperador. Podiam se lambuzar com o melado da corrupção e do estelionato, das riquezas fáceis e ilícitas, sem que houvesse alguém a chamar-lhes a atenção. Monteiro Lobato nos escreve: “D. Pedro II” era a luz do baile, muita harmonia, respeito às damas, polidez de maneiras, jóias d’arte sobre os consoles, dando o conjunto uma impressão genérica de apuradíssima cultura social. Extingue-se a luz. As senhoras sentem-se logo apalpadas, trocam-se tabefes, ouvem-se palavreados de tarimba, desaparecem as jóias”. Ou seja, sem o freio natural da Coroa, eles mostram-se como eram realmente. Lambuzam-se no melado sujo de lama. Escarafuncham-se no atoleiro, sem tábua de salvação. Perdem-se nos mares, sem o farol que os guiava; que os guiava e corrigia seus rumos; que corrigia seus rumos e os conduzia a porto seguro. Rui Barbosa, o “águia de Haya”, que foi republicano durante o Império e monarquista ou simpatizante, depois dos primeiros desacertos e corrupções da República, certa vez, escreveu estas palavras, que tornaram-se acadêmicas (as quais, geralmente, só são publicadas até o fim do primeiro parágrafo): “De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Essa foi a obra da República nos últimos anos. No outro regime (na Monarquia), o homem que tinha certa nódoa em sua vida era um homem perdido para todo o sempre, as carreiras políticas lhe estavam fechadas. Havia uma sentinela vigilante, de cuja severidade todos se temiam e que, acesa no alto (o Imperador, graças principalmente a deter o Poder Moderador), guardava […] Read More

SEGUNDA EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS NO CLUBE PETRÓPOLIS (A)

A SEGUNDA EXPOSIÇÃO DE ARTES PLÁSTICAS NO CLUBE PETRÓPOLIS Francisco José Ribeiro de Vasconcellos, Associado Emérito, ex-Titular da Cadeira n.º 37 – Patrono Sílvio Júlio de Albuquerque Lima Verão de 1905. A República brasileira vivia os seus momentos cintilantes. Na Presidência do país, Francisco de Paula Rodrigues Alves; na direção da terra fluminense, Nilo Peçanha; à frente dos destinos do município de Petrópolis, o Dr. Arthur de Sá Earp. Máquina azeitada em todos os níveis. Aqui, esplendia a “saison” com mil atrações para entreter a sociedade adventícia em vilegiatura estival nestas serras. Dois clubes disputavam a preferências das famílias abastadas, com prestígio social e político: o dos Diários e o Petrópolis, este com sede à então Av. XV de Novembro nº 134. Pela segunda vez esta agremiação organizava mostra de pintura, reunindo na ocasião cerca de 150 obras, algumas delas de artistas renomados como Antonio Parreiras, Ângelo Agostini, Baptista da Costa, Henrique Bernardelli, Rodolfo Amoedo e outros. A inauguração deu-se a 12 de março de 1905. No dia 11, a Tribuna de Petrópolis, abria espaço para esta notícia: “O Clube Petrópolis que a par dos gozos menores proporciona também aos seus sócios gozos de alta intelectualidade, inaugura amanhã uma brilhante exposição de pintura. Vão pois regorgitar de gente os salões do elegante clube, tão querido de nossa melhor sociedade.” Apesar dessa propaganda e dos nomes envolvidos no evento, artistas na chamada crista da onda, os críticos de arte desta urbe, quiçá pouco afeitos ao “metier”, acabaram por prender-se a questões menores, dentro daquele universo de 150 obras expostas. Nesse tempo, colaborava na Tribuna o professor João de Deus Filho, que vivera meteoricamente, pois havia nascido aqui em 1882 e morrido aos 19 de outubro de 1918, vítima do flagelo da gripe espanhola. Docente do Colégio São Vicente de Paulo, escritor e jornalista, poeta e sobretudo cultor da língua, foi fundador de “O Cruzeiro” e redator d’ “A Cidade de Petrópolis”, do “Correio de Petrópolis” e do “Diário da Manhã”. Foi também João de Deus Filho bibliotecário da nossa Biblioteca Municipal. Meteu-se, entretanto, a crítico de arte e foi uma catástrofe. Abusando da subjetividade, confundindo o verbo criticar, no sentido universal e elevado dele, com rebaixar, denegrir, apequenar, reduzir à expressão mais simples, falto dos condicionamentos técnicos indispensáveis à apreciação das obras que se expunham ao público naquele verão da Petrópolis belepoqueana, o jornalista acabou por produzir matéria bastante infeliz, quando […] Read More

O QUE SE CONTA E O QUE NÃO SE CONTA SOBRE A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA NO BRASIL

De Petrópolis, o imperador desceu para deparar-se com uma traição. A origem da palavra História vem de “histor”, vocábulo grego, que significa “o que se sabe porque se viu”. As fontes históricas entretanto evoluíram. Elas não são só o resultado do que se viu, mas também do que se contou fidedignamente (tradição oral – importantíssima nos tempos antigos), do que se encontrou em matéria de documentos escritos e do que se observou em “documenta monumenta”, onde salientam-se como ciências auxiliares da História, a Arqueologia, a Antropologia, a Etnologia, a Museologia, a Paleografia, a Bibliografia, a Genealogia, a Numismática, a Heráldica, etc… A História deixou de ser só “a narrativa literária de fatos passados”, mas, sem perder sua característica de arte, adquiriu também seu aspecto científico, onde se encontram causas e conseqüências do “fato histórico”, sob o aspecto religioso, sob o aspecto político, o econômico, o sociológico, o cultural, etc… Entretanto, a narrativa fidedigna, literária do fato histórico, dela não se pode prescindir. É a partir dela, da narrativa do fato histórico, que tudo se faz. Às vezes ela até se explica sozinha, pois suas causas estão implícitas e óbvias. Causas, interpretações, doutrinas, conseqüências, teses… do que? Do fato histórico. Conseqüentemente a narrativa “tout court” é essencial. No caso presente, da Proclamação da República no Brasil, a narrativa dos acontecimentos do 15 de Novembro de 1889, ao nosso ver, são por si só, tão eloqüentes, que toda a historiografia passada republicana quase que se desvanece. Há aqueles que procuram concatenar manifestações rebeldes contra a Coroa Portuguesa no período colonial, com o surgimento de idéias alienígenas vindas especialmente dos iluministas e enciclopedistas franceses do século XVIII (inconfidentes), com a revolução de 1817, com a de 1824, com a Balaiada, com a Cabanagem, com a Sabinada, com as revoluções liberais, estas últimas na minoridade de D. Pedro II e finalmente com a pequena tropa que cercou o Palácio do Governo, comandada por Deodoro no 15 de Novembro (que não proclamou a República) ou com o verdadeiro ato de Instauração Republicana, motivado pelos ciúmes e ódios de Deodoro (decreto nº 01 da República). Estes fatos nada tiveram a ver uns com os outros. Não havia concatenação. Não existiu um movimento republicano lentamente elaborado no Brasil, que tivesse atingido o seu ponto de saturação no dia 15 de Novembro. Deodoro, provavelmente nunca ouvira falar de Beckman, nem mesmo corretamente da inconfidência mineira e se […] Read More

PETRÓPOLIS: CENTO E QUARENTA E TRÊS ANOS COMO CIDADE

E, de repente, o tempo passou e Petrópolis, como cidade, completou agora no dia 29 de setembro seu 143° aniversário. Daí, uma clara conclusão, é uma cidade nova, bem nova, comparada com outras espalhadas por esse mundo afora. Mas, embora nova, possui determinadas características que a distinguem das demais outras cidades brasileiras ou não, com origens encontradas em diversos motivos, especialmente geográficos, que determinaram modelos bem diversificados do fato urbano. O modelo petropolitano é um caso raro na malha urbana do Brasil. Hoje, as cidades brasileiras contam mais de 5.000. A maioria delas teve origem em fatos geográficos comuns, pois que nasceram por imposição de um caminho, de encruzilhadas estimuladoras do comércio, de um arraial de beira de estrada pouso obrigatório de tropeiros e viajantes, de entroncamentos rodo-ferroviários, da mineração, de um sítio litorâneo propício a instalação de portos ou da expansão da economia rural que empregava capitais acumulados na atividade comercial e industrial. O caso de Petrópolis foge totalmente a essa regra, simplesmente porque não surgiu espontaneamente e porque a sua elevação à categoria de cidade não respeitou a evolução hierárquica estabelecida na legislação específica, que determinava que uma vila resultasse de uma povoação e que uma cidade fosse consequência de uma vila. Petrópolis saltou um degrau nessa hierarquia e de povoado já foi elevado à cidade. Contudo, sua paisagem urbana atual, descaracterizada por diversos motivos, não revela praticamente em nada o fato de ter sido uma cidade planejada, seu principal aspecto histórico, do ponto de vista urbano. A História da cidade é repleta de fatos interessantíssimos e para quem se dedicar a estudá-la haverá de ficar tomado de um certo encantamento, na medida em que constatará o seu caráter de cidade imperial, visível, desde seus momentos mais remotos, não só pela vontade mas também pela ação direta dos nossos dois imperadores: de Pedro I, que deslumbrado com as belezas dos lugares da Serra da Estrela, comprou a Fazenda do Córrego Seco, e, de Pedro II, herdeiro daquela propriedade, que determinou a construção de um palácio para seus verões imperiais. Contudo, a História mostra, também, que outros atores, não imperiais, mas diretamente ligados à Corte, participaram de modo decisivo na elaboração desse belo cenário urbano que se chama Petrópolis. De todos, especialmente três se destacaram: o Mordomo da Casa Imperial, Paulo Barbosa, considerado o “PAI DO POVOADO”; o Major Engenheiro Júlio Frederico Koeler, intitulado o COLONIZADOR, e o […] Read More