EUCLIDES DA CUNHA E O AMERICANISMO Francisco de Vasconcellos Transcorre neste ano de 2009 o primeiro centenário do trágico desaparecimento de Euclides da Cunha. Seu assassino cometeu duplo homicídio: primeiro porque tirou a vida a um homem; segundo porque roubou ao Brasil e ao mundo um desses gênios que nascem somente em séculos alternados e que ainda teria muito a contribuir para o enriquecimento da cultura universal. Faz cem anos também o aparecimento da primeira edição da obra póstuma de Euclides da Cunha intitulada “À Margem da História”, que veio a lume cerca de dois meses depois de sua morte. Tinha muitos erros pois não contou com a revisão do autor. Recentemente saiu uma nova edição da Martin Claret com o texto integral e notas de incontestável valor. É justamente neste livro que manifesta-se grande parte do pensamento americanista de Euclides da Cunha baseado simplesmente naquilo que ele conhecia do Brasil e da América espanhola. Não quis fazer doutrina, mas suas observações de ordem prática e objetiva são de tamanha profundidade que merecem demorada reflexão. Numa época em que não havia computador, aerofotogrametria, gps e outros avanços tecnológicos, impressiona o leitor, por exemplo, a visão euclidiana da Amazônia, fosse do ponto de vista físico, fosse do humano, fosse ainda no que concerne ao tema geopolítico. E, se o conteúdo de seus discursos tem a marca de sua genialidade, a forma é lapidar, valorizada por um vocabulário escolhido, cheio de sonoridades e de vibrações telúricas, onde não há despropósitos nem exageros. Embora com os olhos direcionados para as vertentes andinas do Pacífico, Euclides da Cunha nas abordagens ao alcance desta comunicação ocupou-se fundamentalmente da Amazônia e da bacia do Prata. Vamos por partes. O Meio e o Homem Amazônicos do Ponto de Vista Euclidiano Em frases curtas, precisas, cirúrgicas, Euclides expõe os seus conceitos. Ele é o mago dos enunciados concisos mas de cunho enciclopédico. À pág. 18 da obra em estudo Euclides da Cunha, referindo-se à Amazônia, diz que, quando de sua conquista pelo homem branco, não se sabia se aquilo “era uma bacia fluvial ou um mar profusamente retalhado de estreitos”. E ele afirma: “O homem ali é ainda um intruso impertinente. Chegou sem ser esperado nem querido – quando a natureza ainda estava arrumando o seu mais vasto e luxuoso salão”. Daí se conclui que a chegada do homem à Amazônia foi prematura e tudo o que […] Read More

CENTENÁRIO DA FÁBRICA GETÚLIO VARGAS EM PIQUETE-SP (O)

O CENTENÁRIO DA FÁBRICA GETÚLIO VARGAS EM PIQUETE-SP Cláudio Moreira Bento, associado correspondente A Fábrica Getúlio Vargas foi inaugurada em 15 de março de 1909, no então recém criado município de Piquete-SP. A idéia de sua construção foi iniciativa do Ministro da Guerra (1898-1902) Marechal João Nepomuceno Medeiros Mallet, filho do Marechal Emílio Luís Mallet, patrono da Artilharia do Exército. Anteriormente, em 1898, o Ministro havia criado o Estado-Maior do Exército junto com a então Fábrica de Pólvora e Explosivos de Piquete, a primeira de pólvora sem fumaça na América do Sul constituindo-se, ambos, pontos de inflexão para a Reforma Militar do Exército (1898-1945). Tal reforma elevou os baixos índices operacionais do Exército de 1874-1887, aos elevados índices comprovados pela Força Expedicionária Brasileira durante a 2ª Guerra Mundial nos campos da Itália, onde ela fez muito boa figura, ao lutar contra ou em aliança com frações dos melhores exércitos do mundo presentes na Europa. O nome da Fábrica foi mudado, mais tarde, para Fábrica de Piquete e, em 8 de dezembro de 1942, para Fábrica Getúlio Vargas. Um dos valorosos chefes da construção da fábrica de pólvora de base dupla foi o Coronel Luiz Sá Affonseca que, como general, chefiou a construção da AMAN (vide do autor: Os 60 anos da AMAN em Resende. Resende: Gráfica do Patronato, 2004). O próprio Presidente Getúlio Vargas visitou a Fábrica em outubro de 1942, na ocasião em que ocorriam as manobras do Exército no Vale do Rio Paraíba. A construção da fábrica teve início em julho de 1905, no governo do Presidente Rodrigues Alves, por determinação de seu Ministro da Guerra, Marechal Francisco Paulo Argolo (1896 e 1902/6) e foi conduzida pela equipe do Tenente-Coronel Augusto Maria Sisson. O local definido para a fábrica atendia a critérios topográficos, estratégicos e geopolíticos, principalmente por situar-se entre os dois maiores centros industriais brasileiros, Rio de Janeiro e São Paulo. Por questões de ordem técnica, o local inicialmente escolhido foi substituído pela região das fazendas Estrela do Norte, Limeira e Sertão. A construção da Fábrica Getúlio Vargas levou três anos e atendia ao objetivo de melhor assegurar a soberania e a integridade do Brasil, cujas forças armadas dependiam da importação de munições e explosivos. Cabe ressaltar que em 1908 ocorreu a Grande Reforma do Exército, levada a efeito pelo Marechal Hermes da Fonseca, e marcada pela criação de Brigadas Estratégicas. A reforma importou fuzis Mauser, […] Read More

PRESENÇA, EM PETRÓPOLIS, DO MAJOR ARCHER, O PRECURSOR DA SILVICULTURA NO BRASIL (A)

A PRESENÇA, EM PETRÓPOLIS, DO MAJOR ARCHER , O PRECURSOR DA SILVICULTURA NO BRASIL Manoel de Souza Lordeiro, ex-associado titular, cadeira n.º 24, patrono Henrique Pinto Ferreira, falecido a 21/07/2008 A concentração populacional e o caráter predatório da exploração dos recursos naturais vem preocupando governos e instituições desde o início do século XIX, momento em que eclodiu a Revolução Industrial. Toma corpo a partir de então, em defesa do meio ambiente, uma mentalidade conservacionista que adotaria o lema “usar sem destruir”. O Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX enfrentava sérios problemas de urbanização com reflexos visíveis na qualidade de vida. Quase meio século havia decorrido desde a chegada da família real portuguesa e seu séquito, com a população acrescida, repentinamente, de cerca de 20.000 pessoas. Mas os efeitos dessa transformação ainda se faziam sentir, principalmente no que se referia ao abastecimento de água potável, que atingia níveis críticos. Os mananciais de então, situados nas encostas de Santa Teresa e do Corcovado, tinham seus cursos canalizados até alcançar os chafarizes e torneiras localizados em diversos pontos da cidade. Dali, através dos “Aguadeiros” – escravos – a água era conduzida às residências e estabelecimentos públicos e comerciais. As atenções dos administradores voltavam-se, assim, para os mananciais das encostas da Tijuca, em especial o rio Maracanã. O problema é que a partir do século XVIII essas encostas vinham sendo paulatinamente divididas em sítios e fazendas, dadas as suas condições propícias para a agricultura: fácil acesso e água em abundância. Tal procedimento resultou na devastação das matas, fato agravado pela extração de lenha e fabrico de carvão – os combustíveis da época – além do corte de madeiras-de-lei para construção. Tudo isso formava um cenário desolador. Diante da escassez que cada vez mais se acentuava, a única preocupação naquela época era aumentar o volume das águas dos mananciais através de práticas intensivas de reflorestamento das nascentes. É nesse contexto que são tomadas as primeiras medidas efetivas para implantação da Floresta da Tijuca, iniciativa de Almeida Torres, então na Pasta do Império, em 1848. Entre outras providências era sugerida a destinação de uma verba para desapropriação dos terrenos necessários ao reflorestamento daquela área. A propósito, foi nas encostas da Tijuca que tiveram. origem os primeiros cafezais do Brasil. Mais tarde essas culturas iriam expandir-se para a Província do Rio de Janeiro, principalmente para o Vale do Paraíba, até alcançar as terras […] Read More

MARIA CAMPOS DA SILVA (IN MEMORIAM)

MARIA CAMPOS DA SILVA (IN MEMORIAM) Jeronymo Ferreira Alves Netto, associado titular, cadeira nº. 15, patrono Frei Estanislau Schaette Faleceu em Petrópolis, na manhã do dia 13 de julho do corrente ano de 2009, a professora Maria Campos da Silva, uma das figuras de maior projeção nos meios educacionais de nossa cidade. Nascida em Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, aos 31 dias do mês de julho de 1948, era filha de Antonio Valente da Silva e de Dona Maria Assunção Campos da Silva. Seus primeiros estudos foram feitos no conceituado Colégio Notre Dame de Sion, onde recebeu uma sólida formação moral e religiosa que iria marcar sua brilhante trajetória como docente. Possuindo forte inclinação para o magistério, matriculou-se no Curso de Pedagogia da Universidade Católica de Petrópolis, onde completou em 1972 os Cursos de Licenciatura Plena e Orientação Educacional. Posteriormente, dando continuidade à sua vocação iniciou e concluiu, em 1985, o Curso de Mestrado em Educação, na universidade acima citada, tendo na oportunidade defendido com grande brilhantismo sua Dissertação, versando sobre o tema “O Pensamento Pedagógico de Leonardo Coimbra”. Maria Campos da Silva foi uma pedagoga e uma didata admirável que expunha, com clareza e objetividade, os temas inerentes às disciplinas que ministrava, fazendo de sua vocação um ato de fé e um ato de amor. Assim foi sua atuação no Colégio de Aplicação da Universidade Católica de Petrópolis, no Centro Estadual de Ensino Integral de Petrópolis, hoje Colégio Estadual Dom Pedro II, onde, além de professora, exerceu as funções de Orientadora Educacional e na Universidade Católica de Petrópolis, onde lecionou várias disciplinas, entre as quais destacamos “Educação de Adultos e Educação Permanente”, “Filosofia da Educação”, “História da Educação”e “Didática”, com invulgar brilho. Sua intensa atividade se distribuía ainda a trabalhos administrativos dentro da área acadêmica, sendo oportuno lembrar que exerceu as funções de Vice-Diretora da Faculdade de Educação da Universidade Católica de Petrópolis, representante da referida Universidade junto ao Conselho Universitário e junto ao Conselho Municipal de Educação. Paralelamente, ainda encontrou tempo para participar ativamente de Congressos, Seminários, Colóquios, Ciclo de Conferências, Cursos de especialização, nos quais atuou como expositora e/ou participante. Por seu vigor intelectual e sua probidade profissional, foi admitida na Academia Petropolitana de Educação, em 28 de agosto de 1993, enriquecendo sobremaneira os quadros da mesma. Aqueles que com ela conviveram e tiveram o privilégio de desfrutar de sua amizade a definem como […] Read More

AUTOMOBILISMO EM PETRÓPOLIS (1908 A 1958) (O)

O AUTOMOBILISMO EM PETRÓPOLIS (1908 A 1958) Manoel de Souza Lordeiro, ex-associado titular, cadeira n.º 24, patrono Henrique Pinto Ferreira, falecido a 21/07/2008 O primeiro evento automobilístico de que se tem notícia em Petrópolis data de 9 de março de 1908, com a chegada à cidade, dos volantes Gastão de Almeida e Braz de Nova Friburgo, conduzindo um Dietrich, procedentes do Rio de Janeiro. Fazendo-se acompanhar do mecânico Chocolat, haviam partido da então Avenida Central, hoje Rio Branco, às 13 h 30 min do dia 6 de março, chegando a Petrópolis no terceiro dia às 13 h. Tratava-se de um raide de resistência em que o automóvel teve ótimo desempenho, já que se constatou apenas “ algum desgaste na borracha das rodas” , como se disse na época. O trecho da baixada foi o que apresentou as maiores dificuldades, pois tiveram que enfrentar áreas alagadiças e caminhos mal conservados. Naquela época havia a alternativa do trem, partindo da estação de São Francisco Xavier, e também a das barcas que saiam da Prainha em demanda do porto de Mauá, onde se tomava o trem para a Raiz da Serra e de lá a Petrópolis. Daí que caminhos de terra eram para veículos de tração animal. Automóvel ainda era “ avis rara”… O melhor trecho que percorreram foi o da Estrada Normal da Serra da Estrela, por onde subiam as diligências até 1883, quando foi inaugurada a linha de cremalheira que possibilitou a chegada dos trens àquela cidade serrana. Os autores da façanha, algo excepcional naquela época, foram recebidos como heróis, sendo hospedados no Hotel Bragança. No dia seguinte, condutores e veículo retornaram, de trem, ao Rio de Janeiro, onde foram recebidos, também, entusiasticamente. A 8 de setembro de 1910, Gastão de Almeida, Artur Bilbau e Sully de Souza, partem de Petrópolis rumo a Juiz de Fora, completando o raide em 8 horas, o que foi facilitado pelas condições favoráveis da Estrada União e Indústria. Igual sorte não tiveram Luiz Tavares Guerra, Luiz Prates e Honorato Pereira que, em 12 de abril de 1911, partiram rumo a Teresópolis, só completando o percurso em 39 horas! A 4 de maio de 1914, às 10 h, os petropolitanos José Tavares Guerra, Henrique Cunha e João Raeder, mais os mecânicos Waldemar Rocha e José Silva, partiram de Petrópolis rumo a Paraíba do Sul, completando o percurso em cerca de 5 horas. A partir de […] Read More

PROFESSOR HENRIQUE PINTO FERREIRA

PROFESSOR HENRIQUE PINTO FERREIRA Manoel de Souza Lordeiro Henrique Pinto Ferreira nasceu em Guimarães, noroeste de Portugal, a 17 de dezembro de 1888. De família humilde, eram seus pais o alfaiate José Pinto Ferreira e Dª Josefa Ferreira Gonçalves. Nos tempos de sua juventude a família de Henrique passou por muitas provações, o que contribuiu para moldar-lhe o caráter, tornando-o um homem obstinado e possuidor de uma grande força de vontade. Em busca de uma oportunidade, trabalhou como “bedel” na Universidade de Coimbra, onde mais tarde viria a se formar. Pensando em seguir a carreira eclesiástica, chegou a ingressar num seminário onde teve como companheiro de clausura Manuel Gonçalves Cerejeira, o futuro Cardeal Patriarca de Lisboa. Consta que teria ingressado, também, na Escola de Engenharia Militar, sem concluir o curso, entretanto. Por motivos políticos ou por desentendimentos com a família, não se sabe ao certo, aos dezoito anos resolveu emigrar para o Brasil, fixando-se inicialmente em São Paulo, onde foi funcionário concursado do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS. Transferido para o Rio de Janeiro, ingressou na Faculdade Nacional de Medicina no Largo da Misericórdia, formando-se em 1918; não satisfeito, ainda cursou Química Industrial e Farmacêutica pela então Universidade do Brasil. Em todos esses cursos foi aluno distinto mercê de uma inteligência privilegiada, à qual se somava uma dedicação incomum. A transferência para Petrópolis se deu em razão de um convite que lhe foi formulado pelo Professor Antonio Noronha, diretor do Colégio Luso-Brasileiro, onde Pinto Ferreira passaria a lecionar. Em 1925, com apoio do Professor Noronha, funda o Ginásio Pinto Ferreira, a ele associando-se, mais tarde, o Professor Napoleão Esteves; o prédio onde se instalou o Ginásio ficava na Praça Visconde do Rio Branco, no início da Rua Paulo Barbosa. Anos mais tarde o imóvel seria vendido para dar lugar à construção do Edifício Imperador. Nessa época o educandário, já com a denominação de Colégio Pinto Ferreira, era dirigido pelo Professor Napoleão Esteves e foi transferido para o prédio da Av. Koeler (atual Palácio Koeler) [atual Palácio Sérgio Fadel], onde funcionara, até então, o Instituto São José, dos padres de Sion. A razão social do Colégio foi mantida ainda por dois anos após a morte de Pinto Ferreira, ocorrida em 1948. A partir de 1950 o educandário, vendido finalmente aos irmãos Mesquita, passou a denominar-se Colégio São José. Henrique Pinto Ferreira foi membro da Academia Petropolitana […] Read More

PRESENÇA DE SANTOS-DUMONT EM PETRÓPOLIS (A)

UMA NOVA VERSÃO PARA O BRASÃO DE PETRÓPOLIS? Manoel de Souza Lordeiro, ex-associado titular, cadeira n.º 24, patrono Henrique Pinto Ferreira, falecido a 21/07/2008 Armas ou brasões são emblemas heráldicos adotados como insígnias por pessoas e famílias nobres, sociedades ou corporações, cidades, estados ou países. A ciência (ou a arte) dos brasões remonta ao tempo das Cruzadas, passando nos fins do séc. Xlll a subordinar-se a preceitos rígidos. Os brasões são metodicamente compostos por figuras diversas em variadas cores, denominadas metais e esmaltes, representadas sobre um fundo ou campo, cujo desenho lembra o escudo dos guerreiros medievais. Os metais são o ouro e a prata. Os esmaltes são: goles (vermelho), azul, sinopla (verde), sable (preto) e púrpura. Os brasões de cidades são normalmente encimados por coroas murais: em ouro, quando capitais, e prata, quando cidades e vilas, as cidades identificadas por cinco torres. Proclamada a República, muitos estados ou cidades adotaram armas próprias para utilização em fachadas de edifícios públicos, veículos e documentos oficiais. Tais emblemas, entretanto, não se subordinavam, na maioria das vezes, às regras fixas da heráldica, apresentando símbolos e alegorias em excesso e, quase sempre, de acentuado mau gosto. Nessas ocasiões, heraldistas e artistas gráficos raramente são consultados; todos se acham competentes para criar símbolos que são encaminhados a simples desenhistas para passá-los a limpo… Datam do início da República as primitivas armas de Petrópolis. De um artigo de Paulo Olinto em “Geopolítica dos Municípios” transcrevemos o seguinte trecho: “Em conseqüência da Revolta da Armada, Petrópolis passara a ser a capital provisória do estado do Rio de Janeiro. A mudança do governo verificou-se a 20 de fevereiro de 1894, e mesmo depois de sufocada a revolta, ali permaneceu até 4 de agosto de 1902. Um dos primeiros atos da respectiva Câmara Municipal foi a criação das suas armas, cujo projeto, aprovado na Assembléia Municipal de 11 de junho de 1894, pomposamente determinava: “Emblema de forma oval, orlado na parte superior pelas palavras RECTE REPUBLICAM GERERE e na inferior ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ESTADOS UNIDOS DO BRASIL; em fundo azul, destacando-se as montanhas que circundam o município de Petrópolis, por onde corre o Rio Piabanha, margeado por fábricas de tecidos, e no espaço, a esfera, encimada por uma estrela, e tendo em faixa a data de 30 de junho de 1892, instalação da municipalidade de Petrópolis, tudo enlaçado pelos produtos locais, café e cana, com o […] Read More

EM TEMPO DE RODOVIÁRIA

EM TEMPOS DE RODOVIÁRIA… Oazinguito Ferreira da Silveira Filho, associado titular, cadeira n.º 13, patrono Coronel Amaro Emílio da Veiga Quando abrimos tanto nossos jornais como os da “capital”, nos deparamos com a questão da “nova rodoviária”. E observamos que pontos tanto pró como contra são abordados. Sem sombra de dúvida levaríamos tempo avaliando sobre a decisão política ou mesmo técnica de sua construção. Mas constataríamos que o predomínio de escassas consultas sobre modelos urbanos prevaleceria sendo que se sobressairia o fato de que técnicos ou formações como as do IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) são coisas do passado, diante da verticalização das decisões políticas do presente. Fatores essenciais que de há décadas foram sepultados na maioria das cidades brasileiras pelo imediatismo político e em alguns casos até mesmo eleitoreiro. Sabemos o quanto, em nosso caso, a discussão sobre a preservação do sitio histórico torna-se questão cotidiana, principalmente em época de receita turística. Também sabemos o quanto a desordem demográfica e a consequente especulação imobiliária tornou o primeiro distrito de Petrópolis um sitio “mexicano”. Foram retiradas várias linhas de ônibus inter-municipais, porém permanecem carretas, caminhões de tonelagens míticas, sem falar nos rendosos estacionamentos públicos ou particulares. Por diversas épocas a discussão sobre a preservação da “urbs petropolitana” se fez presente nas inúmeras administrações. Sendo que sempre prevaleceram as decisões de caráter político e não técnico. Lá se vão, perdidos na década de 20, os urbanistas à européia que plantaram magníficas magnólias que por décadas transformaram-se em elogio para Burle Marx e outros paisagistas nacionais. A realidade é que ao final de década de 30 e início da de 40, a propensão ao modismo “modernista”, de base norte-americana, principalmente o de resultado especulativo financeiro conduziu a uma enxurrada de “espigões” que quase destruíram o sítio e venceram a firme deliberação do Dr. Mario Aloísio Cardoso de Miranda, prefeito, que havia proibido a construção de “arranha-céus”. Cardoso de Miranda, para se contrapor as pressões que eram diversas, convidou (25-01-41) para vir a Petrópolis o professor Alfred Agache, famoso urbanista francês e mundial do período, do Institut d’Urbanisme de L’Université de Paris, maior escola de urbanismo do mundo (1924), que afirmou, segundo os jornais petropolitanos, que Petrópolis era uma “obra de arte”. Declarou que em sua carreira não tivera em suas mãos cidade de tantas possibilidades para um trabalho perfeito e que poderia se colocar como “a mais bela cidade do […] Read More

CEM PRIMEIROS ANOS DA CAMARA MUNICIPAL (OS)

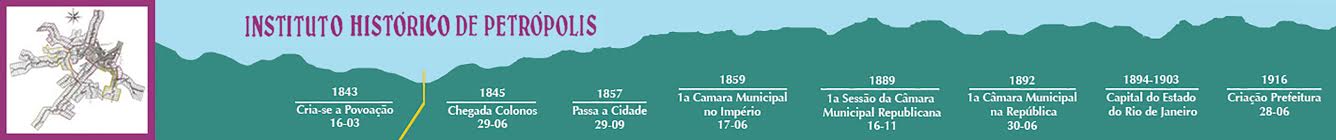

OS CEM PRIMEIROS ANOS DA CÂMARA MUNICIPAL Arthur de Sá Earp Neto O tema se situa nos cem primeiros anos da Câmara Municipal de Petrópolis. É tarefa árdua e ingrata relatar acontecimentos que abrangem período assim tão vasto e tão recuado de nossa história, e deles tirar a exata significação, reavivando a imagem, porventura esmaecida, dos seus grandes protagonistas. Quando, em 1943, me foi conferida pelo então Prefeito Municipal, a honra de produzir a oração oficial com que o Governo, entre outras cerimônias, comemorou o centenário da fundação de Petrópolis, escolhi, como título – “Petrópolis, Capital do Estado” – uma quadra da nossa história, aliás a de maior projeção e a de maior brilho, e em que foi figura central um que veio a ser dos grandes presidentes da nossa Câmara. E, em 1946, nos “Cem Primeiros Anos da Paróquia São Pedro de Alcântara”, em conferência de abertura de uma série de outras com que se celebrou o acontecimento, adotei por critério, dada a natureza do assunto em que as realizações obedecem um mesmo e imutável sentimento, o de historiar tão longo período, fixando, em esquema cronológico, a figura e atuação de todos que, sem exceção, refletindo a essência sobrenatural da sua investidura, santificaram o seu vicariato. O plano, hoje, há de ser outro, pelas asperezas do tema, a extensão do assunto e as circunstâncias de tempo que inevitavelmente me cerceiam a sua plena explanação. Assim, fixando os pontos mais acentuados de uma constante história que tem sido o apanágio dos órgãos dirigentes do Município e dos seus homens públicos, destacarei, apenas, para dar desempenho, ainda que incolor, ao que me foi imposto – três a quatro fases centrais da vida de nossa Câmara, durante as quais as suas altas virtudes cívicas, na sua força indomável, gravaram na História, com transparente altivez, os brios, a têmpera, o talento e o entranhado amor que estremecem por esta terra, e sua gente, e, com raríssimas exceções, os seus homens de governo. Essa constante, que não sofreu hiatos nem tibiezas durante esses cem anos, é o senso inabalável de independência com que a Câmara Municipal de Petrópolis reivindicou sempre e defendeu, em lutas as mais ásperas, os direitos sagrados do Município de livremente regular e de dispor sobre assuntos do seu exclusivo e peculiar interesse. Falou-lhe sempre, nas inspirações da sua contínua atuação o alto sentido da autonomia municipal, vida e segredo […] Read More

FALÊNCIAS DE MERCADOS E A ENCRUZILHADA BRASILEIRA

FALÊNCIAS DE MERCADOS E A ENCRUZILHADA BRASILEIRA Júlio Ambrozio, associado titular, cadeira n.° 30, patrono Mons. Francisco de Castro Abreu Bacelar Os anos a partir de 1970 trouxeram o fim de três decênios da denominada era de ouro do capitalismo. A década de 1970 – e depois – pode ser lida como o período de uma crise clássica de hiperacumulação de capital oriunda desses trinta anos imediatamente anteriores a esse decênio; trinta anos caracterizados pelo aumento significativo da produtividade do trabalho através de sistemática incorporação de capital constante, cuja expressão concreta foi o permanente aumento da oferta de mercadorias advindo cada vez mais dos meios de produção que, pelo volume e concorrência, diminuíam as taxas de lucro do capital. Empiricamente, no período de 1970 os estoques prodigiosos, desvalorizando-se, rebaixaram definitivamente a realização dos lucros dessa produção em massa ou fordista. Os anos dessa crise, portanto, reduziram a produção industrial e o comércio internacional; a Ásia ocidental, toda a América Latina e continentes inteiros como o africano experimentaram, nos anos de 1980, a diminuição do seu PIB e mesmo cessação de seu crescimento, sem esquecer as profundas dificuldades econômicas, após 1989, da antiga URSS e sua área de direta influência. Por sua parte, a telemática, a computação, comunicação e transportes e mais rápidos, e mesmo em tempo real, foram diminuindo a importância dos almoxarifados no interior do processo produtivo, favorecendo o suficiente abastecimento da demanda no “tempo justo” e com mínimo estoque – prática iniciada com os japoneses. Isso sem mencionar a instalação de mobilidade produtiva capaz de alterar ou diversificar a produção em benefício de qualquer modificação da demanda. O desenvolvimento dessas novas tecnologias, aumentando a velocidade e a eficácia das redes de comunicações, propiciaria à produção capitalista superar os limites que a crise impunha, literalmente dando um salto adiante, ou para cima, em busca da esfera financeira. Um dos acontecimentos da época que acabou contribuindo visceralmente para essa arremetida foi o embargo do petróleo. Neste instante, os EUA mostraram ao mundo todo o seu poder imperial. Expandiram a emissão de dólares para enfrentar as despesas com esse hidrocarboneto. As Importações dos EUA passaram de 4 bilhões de dólares aproximadamente para mais de 70 bilhões de dólares. As emissões originaram os petrodólares, inundando o sistema financeiro com uma moeda sem lastro e que foi literalmente lavada com empréstimos – de juros baixos, porém móveis – feitos aos paises subdesenvolvidos. […] Read More